○ 안 황(安 璜) 1552~1623년, 관동별곡(關東別曲)을 지 은 고려의 대유학자 문정공 안축(文貞公 安 軸)의 9세손이며 이조개국공신 흥령부원군 (興寧府院君) 안경공(安景恭)의 7세손으로 서 기묘사화(1519년) 때 화를 피하여 함안( 咸安)으로 내려온 취우정(聚友亭) 안관(安 灌)의 손자이다. 약관에 임금이 친히 치르는 무과정시(武 195 第6章 外侵과 倭亂 科庭試)에 급제하였으며 임금이 공의 용모 가 건장하고 기상이 뛰어나 특별히 선전관 (宣傳官)에 임명하였으나 부모님이 연로함 으로 돌아가실 때까지 봉양하기를 애걸하 여 양해를 얻어 고향으로 내려와 매일밤 옷 도 벗지 않고 아버님 곁에서 병환을 시중들 었던 효자였다. 임진왜란 일어나자 안신갑(安信甲)·이 숙(李潚)과 더불어 김해로 달려가 많은 적 을 무찌르고 중과부적으로 후퇴하여 칠원, 영산 등지에서 의병을 규합하여 싸우기도 했다. 진주에서는 김천일(金天鎰)장군과 혈 맹으로 의를 맺어 왜병을 쳐부수기로 맹세 했으며 이 때에 조정 중신들을 가르켜 “고 기를 먹던 무리들은 백성들 틈에 끼어 살길 을 찾아 도망가고 임금으로 하여금 피난길 에 오르게 하였느냐(肉食之徒草問求活使君 父蒙鹿耶)”고 비방하였다. 정유재란(1597년) 가을에 왜구들이 대병 을 이끌어 산청을 약탁하고 함양을 공략하 니 안황은 덕유산에서 나와 의병에 대오를 정돈하여 경호강변(鏡湖江邊)에 있는 환아 정(換鵝亭·山淸初等學校 校庭에 있었음) 아래에 진을 치고 적을 차단할 계획을 세웠 다. 날쌘용사 십여명을 골라 모두 말과 복장 을 公과 같이 하여 계곡에 매복시켜 두고 자신은 정예병을 이끌고 풍우같이 적진을 유린하고 상류로 후퇴하여 군사를 숨겼으 며 왼쪽 골짜기에서 다른 공이 나타나고 다 른 골짜기에서 또 다른 공이 나타나니 적은 놀라고 현혹되어 공격해 오지 못했다고 한 다. 밤이 되어 빈집을 헐어 뗏목을 만들어 강을 건너 야습을 감행하여 많은 적을 살상 했으며 이때 안신갑과 이숙이 군사를 이끌 고 와 좌우에서 협공해 들어가다가 안신갑 이 적포에 맞아 전사했다고 한다. 公은 원수를 갚고자 돌진하려고 하니 곁 에서 이숙과 이만성이 이를 말렸으나 공은 가로되 “적의 기운이 쇠약했으니 기회를 놓 치면 안된다(賊氣旣衰機不司失)”고 하면서 북을 치며 용강하게 먼저 쳐들어가니 군사 들도 모두 목숨을 걸고 싸워 크게 이겼으며 적은 무너져 강좌(江左)로 달아났다. 대구 팔공산에 들어가 여러 장사들과 절 에서 향을 피워 하늘에 제사지내고 첩자를 놓아 장차 적을 모조리 죽여 나라의 치욕을 씻으려 한다고 소문을 퍼뜨리니 적이 듣고 더욱 놀라 싸우지도 않고 도망갔다고 한다. 전쟁이 끝나자 산청(山淸) 환아정(換鵝亭 )에서 전쟁을 승리로 이끌었던 연암(淵庵) 이만성(李晩成)과 더불어 술잔을 기울이며 다음과 같은 시 한 수를 남기고 조용히 고 향으로 돌아와 학문을 연구하고 후학을 가 르치며 여생을 보냈다

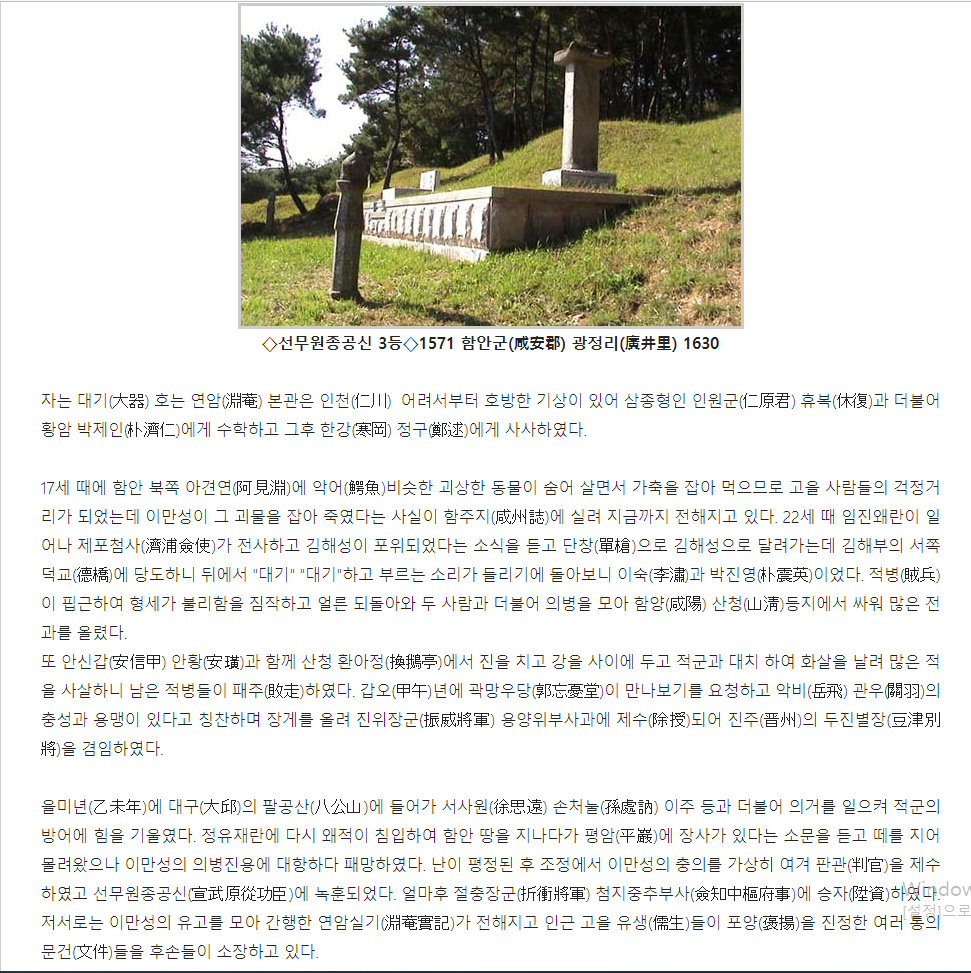

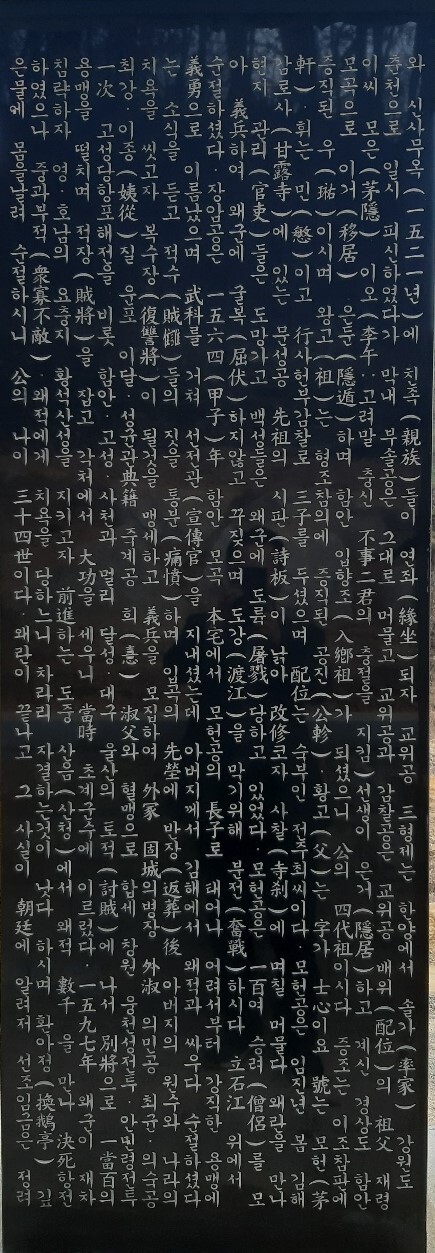

○이만성(李娩成) 1571~1630년, 함안군(咸安郡) 광정리(廣 井里)에서 탄생, 자는 대기(大器), 호는 연암 (淵菴) 본관은 인천(仁川). 어려서부터 호방 한 기상이 있어 삼종형인 인원군(仁原君) 휴 복(休復)과 더불어 황암(篁嵒) 박제인(朴齊 仁)에게 수학하고 그 후 한강(寒岡) 정구(鄭 逑)에게 사사하였다. 17세때에 함안 북쪽 아 견연(阿見淵)에 악어(鰐魚) 비슷한 괴상한 동물이 숨어 살면서 가축을 잡아먹으므로 고을 사람들의 걱정거리가 되었는데 이만성 이 그 괴물을 잡아 죽였다는 사실이 함주지( 咸州誌)에 실려 지금까지 전해지고 있다. 22세때 임진왜란이 일어나 제포첨사(薺 浦僉使)가 전사하고 김해성이 포위되었다 는 소식을 듣고 단창(單槍)으로 김해성으 로 달려가는데 김해부의 서쪽 덕교(德橋)에 당도하니 뒤에서 “대기” “대기”하고 부르는 소리가 들리기에 돌아보니 이숙(李潚)과 박 진영(朴震英)이었다. 적병(賊兵)이 핍근하 여 형세가 불리함을 짐작하고 얼른 뒤돌아 와 두사람과 더불어 의병을 모아 함양(咸陽 ), 산청(山淸) 등지에서 싸워 많은 전과를 올렸다. 또 안신갑(安信甲), 안황(安璜)과 함께 산 청 환아정(換鵝亭)에서 진을 치고 강을 사 이에 두고 적군과 대치하여 화살을 날려 많 은 적을 사살하니 남은 적병들이 패주(敗走 )하였다. 갑오(甲午)년 곽망우당(郭忘憂堂)이 만나 204 3 地方史 보기를 요청하니 악비(岳飛) 관우(觀羽)의 충성과 용맹이 있다고 칭찬하며 장계를 올 려 진위장군(振威將軍) 용양위부사과(龍讓 衛副司果)에 제수(除授)되어 진주(晋州)의 두진별장(豆津別將)을 겸임하였다. 을미년 (乙未年)에 대구(大邱)의 팔공산(八公山)에 들어가 서사원(徐思遠), 손처눌(孫處訥), 이 주(李輅) 등과 더불어 의거를 일으켜 적군 의 방어에 힘을 기울였다. 정유재란에 다시 왜적이 침입하여 함안 땅을 지나다가 평암(平巖)에 장사가 있다는 소문을 듣고 떼를 지어 몰려왔으나 이만성 의 의병진용에 대항하다 패망하였다. 난이 평정된 후 조정에서 이만성의 충의를 가상 히 여겨 판관(判官)을 제수하였고 선무원종 공신(宣武原從功臣)에 녹훈되었다. 얼마후 절충장군(折衝將軍) 첨지중추부사(僉如中 樞府事)에 승차(陞資)하였다. 저서로는 이 만성의 유고를 모아 간행한 연암실기(淵菴 實記)가 전해지고 인근 고을 유생(儒生)들 이 포양(褒揚)을 진정한 여러 통의 문건(文 件)들을 후손들이 소장하고 있다.

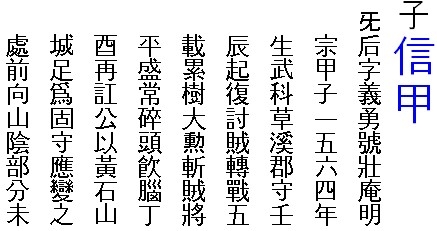

○안신갑(安信甲) 1564~1597년, 자는 의용(義勇), 호는 장 암(壯庵), 본관은 순흥(順興), 문성공향(珦) 의 후손이며 사헌부 감찰 민(慜)의 아들. 임 진왜란 때 김해성(金海城)을 지키다가 부친 이 적에게 죽음을 당하자 분연히 적중에 뛰 어들어가 적장을 죽여 원수를 갚았으며 김 해에는 토적비(討賊碑)가 세워져 있다. 다시 무과(武枓)하여 초계군수(경남 합천 군의 속면)를 지냈으며 정유재란때 적과 맞 서 맹렬히 싸우다가 중과부적(衆寡不敵)으 로 전멸의 위기에 이르자 환아정 아래서 용 감히 적진에 뛰어들어 산화(散華)했다. 선 조(宣祖)께서는 자기의 몸을 돌보지 아니하 고 용감히 싸워 아버지의 원수를 갚고 나라 의 수치를 씻어 장렬히 돌아갔으니 국가의 충신이며 반드시 효자의 가문일 것이라고 하였다.(下敎曰忘死赴敵勇如飛體復雪恥求 臣必於孝之門 此之謂歟). 함안군 여항면 외 암리에 있는 두릉사(杜陵祠)에 향사(享祠) 되고 있다.

■아라의얼과향기(안황 이만성 안신갑)정유재란

○안황(安璜) 자는 자유(子猷), 호는 신촌(新村)이며 취우정(聚友亭) 안관(安灌)의 손(孫)이다. 선조(宣祖) 때 무과(武科)에 올라 선전관(宣傳官)과 창신교위(彰信校尉)를 역임하였다. 임진난(壬辰亂) 때 의여(義旅)를 창기(倡起)하여 원종훈(原從勳)이 내려졌다

○이만성(李晩成) 자는 대기(大器), 호는 연암(淵庵)이며, 선조(宣祖) 4년(1571) 함안 광정(廣井)에서 태어났 다. 어릴때 부터 무예에 뛰어났으며 임진왜란(壬辰倭亂)을 당하자 의병(義兵)을 모아 함안군 서쪽 객산현(客山峴)을 지켰으며, 정유재란(丁酉再亂) 때도 왜군(倭軍)으로 부터 마을을 지 켰다. 효성이 지극하여 난중(亂中)에도 줄곧 노모(老母)를 봉양하였다. 난중에 진위장군행 용양위부사겸 진양두치진별장(振威將軍行龍驤衛副司兼晋陽豆恥津別將)의 직첩이 내려졌으 며, 왜란이 평정(平定)된 후판관(判官)에 제수되고 가선대부절충장군첨지중추부사(嘉善大夫 折衝將軍僉知中樞府事)로 승진되고 선무원종훈(宣武原從勳)이 내려졌다.

○안신갑(安信甲) 어려서부터 효행이 지극하고 성품이 강개(慷慨)하여 대절(大節)의 기풍이 있었다. 임진난 때 아버지가 적에게 죽임을 당하자 복수할 뜻을 갖고 분연히 일어나 적장을 손수 죽이므로 서 원한을 갚았다. 정유재란(丁酉再亂)이 일어남에 산음(山陰)에서 적과 맞서 맹렬히 싸우다 가 중과 부적으로 전멸의 위기에 놓이게 되고 원군도 오지 않자 환아정(換鹅亭) 깊은 강물 에 투신하여 스스로 목숨을 끊었다. 이 일이 조정에 알려지자 선조는 이를 가상(嘉尙)히 여 기고 교서를 내려 판결사(判決事)에 증직하였으며 정려(旌閭)하였다. 이때 교서는 다음과 같 이 적고 있다. “죽음을 무릅쓰고 적진에 나아가 용감히 싸워 나라의 수치를 씻으려 하였으 니 충신은 반드시 효자의 집안에서 구해야 된다는 말은 이를 일컬음인가”

●연암집 이만성 가선대부 절충장군 첨지중추부사

| GC06200617 |

| 淵菴集 |

| Yeonamjip |

| 『연암 실기(淵菴實記)』 |

| 역사/전통 시대 |

| 문헌/전적 |

| 경상남도 함안군 |

| 현대/현대 |

| 김현진 |

1962년에 간행된 함안 출신의 유학자 이만성의 문집.

이만성(李晩成)[1571~1630]의 본관은 인천(仁川)이며, 자는 대기(大器), 호는 연암(淵菴)이다. 현재의 경상남도 함안군 가야읍 광정리(廣井里)에서 태어나 15세 때 삼종형 이휴복(李休復)을 따라 황암(篁嵒)박제인(朴齊仁)에게 수학하였고, 17세 때 한강(寒岡)정구(鄭逑)를 배알하였다. 임진왜란 때 창의한 공을 인정받아 가선대부 절충장군 첨지중추부사(嘉善大夫折衝將軍僉知中樞府事)에 제수되었다.

『연암집(淵菴集)』은 10세(十世) 사손(嗣孫) 이태운(李泰運)이 선조의 시문을 수습하고 제현들의 장문(狀文)과 갈문(碣文)을 부기하여 1962년에 간행하였다. 『연암 실기(淵菴實記)』라고도 불린다.

2권 1책의 목활자본이다. 판식은 사주 쌍변(四周雙邊)으로, 계선(界線)이 있으며, 상하 이엽 화문 어미(上下二葉花紋魚尾)이다. 크기는 가로 19.2㎝, 세로 28.2㎝이며, 반곽의 크기는 가로 16.4㎝, 세로 20.4㎝이다. 1면 10행에 1행의 자수는 20자이다. 주(註)는 쌍행(雙行)이다. 권수제와 판심제는 '연암 실기(淵菴實記)'로 되어 있다. 국립 중앙 도서관, 동국 대학교 도서관 등에 소장되어 있다.

서문(序文), 목록, 세계(世系), 권1, 권2, 발문(跋文) 순으로 되어 있다. 서문은 1961년 노근용(盧根容)과 조용극(趙鏞極)이 지었다. 권1에는 합강정(合江亭) 기망일(旣望日)의 모임을 읊은 것 등의 시(詩)와 만시(挽詩)가 있고, 또 기문(記文) 「연암기(淵菴記)」를 비롯한 제문(祭文)과 축문(祝文)이 실려 있다. 권2는 부록으로 1799년 사수(泗水)목만중(睦萬中)이 지은 행장(行狀), 1694년 안경일(安慶一)이 지은 유사(遺事), 묘갈명(墓碣銘), 1961년 성순영(成純永)이 지은 묘지명(墓誌銘), 1961년 이태욱(李泰昱)이 지은 묘표(墓表), 유언수(兪彦脩)가 쓴 창의록서(倡義錄序), 경상도 유생들에게 보내는 글 등이 실려 있다. 발문에는 1962년 김종하(金鍾河)가 지은 것, 1942년 방계 후손 이병경(李柄敬)이 지은 것, 1962년 10세 사손 이태운이 지은 것이 있다.

『연암집』은 임진왜란과 정유재란 당시 함안 지역 의병 활동을 연구하는 데 좋은 사료이다.

●안황(安璜)창신교위공

3派15世

武科 宣傳官 彰信校尉訓鍊院奉事 삼선무원종훈(參宣武原從勳)선무원종공신(宣武原從功臣)

1562∼1623 자(字)는 자헌(子獻), 호(號)는 신촌(新村). 취우정(聚友亭)안관(安灌)의 손자이며 일제(一齊) 이환(李桓)의 문하에서 배웠다.

선조24년(1591) 무과에 급제하여 선전관(정5품)을 제수받다

다음해 임진왜란이 일어나자 안신갑, 이숙과 더불어 김해에서 적을 무찌르고 중과부적으로 후퇴하여 칠원과 영산등지에서 의병을 규합하여 싸우기도 했다.

진주에서는 김천일장군과 혈맹으로 의를 맺어 힘을 합쳐 왜병을 무찔러 공을 세우기도 했다.

명나라 이여송군이 남진하여 옴에 따라 산청과 함양을 탈환하고 그의 형 안구(安球)와 더불어 덕유산에서도 공을 세웠다.

안신갑 이숙과 각기 의병을 인솔하여 달성의 왜병을 격퇴하고 팔공산에 들어가 승병과 힘을 합치기도 했다.

이와 같이 나라를 위하여 목숨을 아끼지 않고 싸운 혁혁한 공으로 삼선무원종훈록(參宣武原從勳錄)에 기록되었으며

광해군의 정치가 문란해지자 모든 것을 버리고 독서와 산천의 경치를 탐하여 오직 후학육성에 힘을 기우려 만년을 뵀다.

* 한주집 24권에서.

字는 子獻이며 號는 新村이다一齋李恒門人 一五六二年嘉靖壬戌生이며一五九一年萬曆辛卯에 武科에再登하여 宣傳官에 오르다一五九七年丁酉再亂에 樹勳하여 彰信校尉訓鍊院奉事로 陞하고 宣武原從錄卷을 下賜받다一六二三年天啓癸亥五月二十二日에 卒하니 享年六二다○墓는 考墓下甲坐具石物 行狀은 寒泉堂李涑撰이며 碣銘은 肯菴李敦禹撰이고傳逸稿序는 寒洲李震相撰이다 忠南保寧郡聖水面聖水里 壬亂救國功臣壇에 祭享되어있다

配는 恭人晉陽河氏 忌六月二十八日 父에 承老이며○墓는 合부이고 歲祀日은 上同이다

| 안황(安璜) | 壬戌1562자헌子獻신촌新村 | 武科 宣傳官 宣武原從錄卷 | 3派15世-安德老3 |

안황(安璜)

만력이십팔년경자식년퇴행어신축하문무과방목(萬曆二十八年庚子式年退行於辛丑夏文武科榜目)[무과] 선조(宣祖) 34년 (1601) 신축(辛丑) 식년시(式年試) 병과(丙科) 29위

| 자 | 자헌(子獻) |

| 생년 | 임술(壬戌) 1562년 |

| 합격연령 | 40세 |

| 전력 | 겸선전관(兼宣傳官) |

[부] 성명 : 안덕로(安德老)

창신교위공 안황 기적비(彰信校尉公 安璜 紀蹟碑)

소재지 : 함안군 가야읍 신음리 신촌(새말) 1170

1591년 무과 중시하여 임란에 김해, 창녕 등지에서 의병을 이끌고 공을 세웠으며

정유재란에 산청의 경호강변에서 빈집을 헐어 뗏목을 만들어 야습을 감행하여 왜병을 크게 무찔러 환아정대첩(換鵝亭大捷)을 이끌어 내었다.

선무원종공신(宣武原從功臣)에 녹훈되었으나 고향으로 돌아와 자신의 공훈을 감춘채 시서(詩書)를 탐독하며 임풍영월(臨風詠月)로 만년을 보냈다.

●안신갑 장례원 판결사 추증병조판서 선무원종공신(宣武原從功臣)正 2등훈

안신갑(安信甲)

1派15世-직장공파

초계군수(草溪郡守) 장군(將軍)

殉節

贈 通政大夫 掌隷院 判決事

정3품관-추증(追贈) 정려(旌閭)

| 선무원종공신(宣武原從功臣)이등 등차, 품계(品階) 병조판서 추증 장암공(諱 信甲 15세) 장암공은 직장공의 오대손이며 모헌공의 장자로 휘는 신갑(信甲)이시다. 조선 명종 갑자년(1564)에 태어나, 임란 창의하여 왜적과 싸우다 34살 때인 정유년(1597) 재란(再亂) 때 산음(산청)의 환아정 깊은물에 투신 순절하셨다. 강직(剛直)한 용맹으로 소시에 의용으로서 소문이나, 천거되어 관직 시기는 미상(未詳)이며, 선전관(宣傳官)을 제수(除授) 받았고, 전보(轉補)되어 지방으로 나아가 행초계군수(종4품관)에 이르렀는데, 왜란으로 김해(금릉)에서 모헌공이 순절하시자 아버지의 원수를 갚고 나라의 치욕을 씻고자, 외가인 고성에서 의병장 외삼촌 최강(崔堈), 최균(崔均), 이종사촌 이달(李達), 숙부 죽계공과 함께 의병을 모집, 1592년 10월 1차 진주성 전투가 시작되기전 창원 웅천성 전투와, 이후 고성, 함안, 사천의 왜적방어에 나서 별장(別將)으로 활약 일당백의 용맹을 떨쳐 수차례 대공을 세웠다. 정유년(1597)에 왜군이 대대적으로 재차 침략을 해오자, 병속(兵屬)들에게 산음(현 山淸지방)의 황석산성은 영 ․ 호남 요충지로 굳게 지켜서 변란(變亂)을 막아야 한다며 당부하고 산음으로 전진, 부대(분대)의 전술을 취하기도 전에 엄청난 왜적을 만나 전투를 벌이게 되어, 끝까지 대항했으나 중과부적(衆寡不敵), 힘은 다하고 화살도 떨어져 병속들에게 이르기를 ‘나라의 치욕을 씻고 아버지의 원수도 갚지 못하게 됨에, 차라리 자결이 굴복(屈服)당하는 것보다 낫다’ 하시며, 갑옷을 입고 칼을 짚고 환아정(換鵝亭) 깊은 연못에 투신 순절(殉節)하셨다. 함주지와 산서록에는 “당시 남도에 날쌘 효장 2인이 있었는데 鄭起龍과 安信甲이다.”라고 전하고 있으며, 또한 난이 끝난후 이사실이 조정과 임금에게 알려져 선조대왕은 장예원판결사(掌隷院判決事, 정3품관)로 추증(追贈)하고, 장군의 충효를 후세에 전하고자 어필(御筆)과, ‘아버지의 원수를 갚고 나라의 치욕를 씻었으니 충신을 구하려면 반드시 효자의 가문일 것이다’ 하시며 하교문(下敎文)과 정려(旌閭)를 내리셨다. 정려는 함안군 산인면 모곡리 판교(板橋) 위에 있었으나, 철도때문에 현재의 장소로 병자년(1936)에 이건(移建) 중수하였으며, 정려 기문은 눌재(訥齋) 김병린께서 지었다. 선조 38년(1605) 4월 26일 도승지 신흠(경)에게, 왜란(倭亂)에 무공이나 공적이 있는 사대부와 천민(賤民)도 책훈(策勳)토록 하여, 그 공을 후세에 전하여 영광을 누리도록 하라는 왕명에 따라, 장암공은 선무원종공신(宣武原從功臣) 이등에 등차되셨고, 품계(品階)도 병조판서에 추증되셨다(宣武原從功臣錄卷 敎書참고). 또한 2000년 9월 개관된 울산광역시 충의사에는 임진왜란과 정유재란에 충절을 바친 장암공을 비롯한 선무원종공신의 위패를 봉안하여, 매년 봄․가을에 제사를 봉행한다. 배는 증정부인 고양전씨 춘령(春齡)의 女이고, 묘는 모헌공 묘소 아래 간좌 합부(合祔이며, 무후하여 동생 호군공으로 세계가 이어진다. 성재(性齋) 허전(許傳)께서 묘갈을 지었다. 司評金彥勖所送陣奇 |

| 將軍. 今月初二日定別將 崔岡 安信甲等十三人. 各率自募哨探一當百精銳騎兵. 或百餘人或五六十人. 秘密約束後. 自山陰縣. 先爲發送. 將軍則卽日稱病不出. 只與安典籍及彦勖終日對坐于換□亭房中. 苦待日沒. 是夜半. 將軍□而出. 不知去處. 從間道. 以單騎由小路□□宜寧鼎津. 宜寧諸將但見□□□陣兵儀而過也. 不知將軍出沒□一軍在前在後. 如鶻之飄忽雲中. 一軍□人亦不知將軍已能追到來在軍中也. 初三日. 早抵咸安十里許南山里. 占得 |

| 所謂崔㟠 安信甲. 乃安典籍所募人. 而一當百之絶士也. 爲此軍左右別將也. |

| (前缺)也. 議者曰. 朝鮮二百年恭順之效. 于斯驗矣. 我朝救援屬國之恩典. 自開國已來. 又豈多見者哉. 書生于斯役也. 忝參經略幕府. 乃代經略而作露布焉. |

| 文曰. 伏以天討有罪. 聿興吊伐之師. 聖德好生. 不戮歸降之寇. 恩威竝至. 剿撫兼施. 箕國藉是瓦全. 邊陲從玆鞏固. 四夷仰服. 萬姓歡呼. 竊惟關白平秀吉者. 日本逆倭. 東南巨寇. 倚山海爲富. 挾諸島以稱強. 戕賊國主. 漸移源氏之宸祧. 茶毒朝鮮. 放犯天朝之屬國. 掠民財焚居室. 慘 ㅡ壬辰記錄 上 안신갑 장군 宣祖 55卷, 27年( 1594 甲午 / 명 만력(萬曆) 22年) 9月 24日 己亥 5번째기사 군공자를 등용할 것을 명하다 ○傳曰: “古人多收本土人才以爲用, 其意有在。 慶尙道, 如金太虛等表表之人, 則已爲將, 或爲守令, 多立功。 但前聞如禹拜善、安信甲者, 勇敢善戰, 命爲守令, 而以不能治民, 爲有司所劾去。 今未知在於何處, 不可棄也。 此人等, 或除某職, 隷於防禦使、節度使幕下, 領兵爲別將, 或用爲先鋒, 俾展其勇。 此外予所不知者, 何限? 悉搜訪收用。” 왕조실록  |

宣祖大王下敎曰 忘死赴敵.勇如飛골(산비둘기골) 復雪國恥求忠臣 孝之明此之謂歟 선조대왕 께서 왈 자기의 몸도 돌보지 아니 하고 용감이 싸워 아버지의 원수를 갚고 나라의수치를 씻어 장렬이 돌아 가셨으니 국가의충신을 구하려면 반드시 효자의 가문일 것이다 <위치> 산인면 신산리 산140-2번지 경상남도 함안군 산인면 신산리 <내용> 정려각은 정면 1칸, 측면 1칸의 목조와가 맞배지붕이며 각안의 현판에는〈충신증 통정대부장례원판결사통훈대부행초계군수 안신갑지려 명정(忠臣贈通政大夫掌隷院判決事通訓大夫行草溪郡守安信甲之閭命旌)〉이라 하였다. 안신갑공은 어려서부터 의혈남아로 소문이 높아 선전관으로 임명받아 초계군수를 지내셨는데 1592년 임진왜란이 일어나자 부친이신 안민(安愍) 감찰관(監察官 : 정6품)께서 김해의 입암강(立岩江)전투에서 왜군과 싸우시다 장렬히 사절(死節)하신 후 복수의 일념으로 지내오시던중 1597년에 정유재란이 일어난다. 이 때에 공께서는 불리함 속에서도 황석산성(黃石山城)은 영호남의 요충지니 사수함이 마땅하다고 하시고는 말을 달려 나아가 왜군과 싸우시다 화살이 다하고 기운이 쇠진하여 산음(山陰 : 산청군)의 환아정(換鵝亭) 아래서 원통하게도 순절 하셨다. 이 사실이 조정에 알려져 명정(命旌)을 내리셨는데 현재의 정려각은 1937년에 건립된 것이며 정려각 옆에 애마(愛馬)와 갑옷, 투구를 묻었다고 한다. <참고문헌> 咸安文化院 「咸安樓亭錄」1986 <내용> 두릉(杜陵)이란 현재의 음.양촌과 내곡을 일컬어 부르던 옛 지명이며 정유재란시 창의하여 왜적을 물리쳤고 김해군수를거쳐 대구도호부사 병마첨절제사를 역임한 안희(安憙)선생과 그의 형 안민(安愍), 조카 안신갑(安信甲), 삼현을 배향한 서원이며 순조 32년(1832)사림(士林)의 공의(共議)로 창건되었으나 1868년에 훼철되었고 현재의 건물은 1984년에 사당 없이 서당으로 중수하였는데 정면4칸, 측면2칸의 목조와가 팔작지붕이다. 대문 앞에는 무신난에 공이 있어 세위진 〈유학 안공 성흥 혜휼군졸비(幼學 安公 聖興 惠恤軍卒碑)〉비는 원래 함안읍에 있던 것을 6.25이후에 후손들이 현재의 장소로 옮겼다 고한다. <참고문헌> 咸安文化院 「咸安樓亭錄」1986/함주지/금라전신록/조선환려승람 우배선과 관련된 실록의 기록 전교하였다. "고인(古人)은 본토의 인재를 많이 거두어 서용하였는데 그것은 뜻이 있는 것이다. 경상도의 김태허(金太虛) 등과 같이 뛰어난 사람들은 이미 장수가 되고 혹은 수령이 되어 공을 많이 세웠다. 다만 전에 들으니 우배선(禹拜善)과 안신갑(安信甲) 같은 자는 용감하게 선전(善戰)하였으므로 명하여 수령을 삼았는데 백성을 다스리지 못한다는 이유로 유사(有司)가 탄핵하여 내쳤다. 지금 어디에 살고 있는지 모르지만 버려서는 안 된다. 이 사람들에게 혹 관직(官職)을 제수하여 방어사나 절도사의 막하에 예속시켜 군사를 거느리게 하여 별장(別將)을 삼거나 혹은 선봉을 삼아서 그 용감함을 펴게 하라. 이 외에 내가 알지 못하는 자가 어찌 한이 있겠는가. 모두 수소문하여 등용하라."《선조실록 055 27/09/24(기해)》 함안지〉인물 여지도서 慶尙道 咸安 人物 應砲各領所部而歸賊兵潰者三千餘人事在西征錄 仁廟辛巳追爵判敦寧 趙敏道 壬亂以李鎰從事入尙州陣兵孤勢危人皆圖生公曰臨危迯亂非義力戰死節 宣廟贈監察復戶舊增孝子本朝多勿 父患惡疾斷指和藥得效事 聞旌閭 李郊 性孝友父死喪葬盡禮後服祖母喪亦廬墓墓距母家十五里許每朝夕奠輟卽往省母 中廟朝十三年命敍用新增趙俊男 以孝行薦參奉壬辰亂曾祖牧使 參之墓爲賊所掘俊男冒白刃入賊中掬土掩柩賊義之不忍害拔釰欲䝱之降俊男哭且罵曰汝傾覆我 廟社發掘我丘墓義不共戴天豈忍從汝苟活耶遂北向再拜自到而死賊相顧驚歎以衣覆尸而去事 聞旌閭 安信甲 自少有孝友之行且慷慨有大節壬辰之亂父死於賊志存復讐起復仗義殺倭將碎其首飮其䐉丁酉山陰之戰兵乏無援投身於換鵝亭深潭以死事 聞宣廟嘉之乃下 敎曰忘死赴賊勇如飛鶻復父讐雪 國耴未忠臣必於孝子之門此之謂歟 贈判決事 旌閭 안황(安璜) 3派15世 성명(姓名) 안황(安璜) 본관(本貫) 순흥(順興) 시대(時代) 1562∼1623 자(字) 자헌(子헌) 호(號) 신촌(新村) 이력(履歷) 〈함안지〉인물 자(字)는 자헌(子헌), 호(號)는 신촌(新村). 취우정(聚友亭)안관(安灌)의 손자이며 일제(一齊) 이환(李桓)의 문하에서 배웠다. 선조24년(1591) 무과에 급제하여 선전관(정5품)을 제수받아 다음해 임진왜란이 일어나자 안신갑, 이숙과 더불어 김해에서 적을 무찌르고 중과부적으로 후퇴하여 칠원과 영산등지에서 의병을 규합하여 싸우기도 했다. 진주에서는 김천일장군과 혈맹으로 의를 맺어 힘을 합쳐 왜병을 무찔러 공을 세우기도 했다. 명나라 이여송군이 남진하여 옴에 따라 산청과 함양을 탈환하고 그의 형 안구(安球)와 더불어 덕유산에서도 공을 세웠다. 안신갑 이숙과 각기 의병을 인솔하여 달성의 왜병을 격퇴하고 팔공산에 들어가 승병과 힘을 합치기도 했다. 이와 같이 나라를 위하여 목숨을 아끼지 않고 싸운 혁혁한 공으로 삼선무원종훈록(參宣武原從勳錄)에 기록되었으며 광해군의 정치가 문란해지자 모든 것을 버리고 독서와 산천의 경치를 탐하여 오직 후학육성에 힘을 기우려 만년을 지냇다. *信甲신갑旡后字義勇號壯庵明宗甲子一五六四年生武科草溪郡守壬辰起復討賊轉戰五載累樹大勲斬賊將平盛常碎頭飮腦 丁酉再訌公以黃石山城足爲固守應變之處前向山陰部分未定値賊猝至弓矢且盡殉節於山清換鵝亭下 宣祖朝命旌致祭文曰復父讐雪▣耻求忠臣必於孝子之門事見咸州誌山西錄及崔蘇湖均崔蘇溪坰實記興勝覧立閭于 咸安茅谷板橋上從曾孫達興重修揭板贈掌隸院判决事追贈兵判 ○純祖壬辰享咸安杜陵祠江皐柳尋春撰行狀及常享文配贈貞夫人高陽全氏父春齡 ○墓考兆下艮坐有碣床石從曾孫聖興撰遺事性齋許傳撰墓碣陰記見總錄配墓公兆右麓艮坐有床石 ○歲祀上同 贈通政大夫掌隷院判決事安公行錄 公,諱信甲字某,文成公晦軒先生十二代孫也, 安氏,自文成以後,冠冤文行,世世相承,爲東方望族,考諱慜,官監察,妣全州崔氏,贈判書雲喆女,以嘉靖甲子,生公於茅,谷,舊第公,以忠賢 後裔,剛勇素著,薦授南宣傳,行草溪郡守,歲壬辰夏,倭寇猝至,先犯金海府,時監察公,方有事于府之甘露寺,公蒼黃奔往,直抵其寺,聞監察公,率緇徒赴,府城,到立石江上,爲賊所圍,憤罵以死,已有日矣,公,奔向立石,道上有立木書之曰,朝鮮忠臣安某死此,以戶牌,懸木,以布帒,掩屍,埋其側,公憤賊手所過,解其帒,而收牌深藏, 負屍以歸,祔葬于八谷先隴,公志雪國恥復父讎,出家僮,募義士橫行賊陣椎鋒忘死,每擒賊賊,則剮其體,剖其頭,以售嘗膽之志,復讎一念, 未嘗須臾忘也,丁酉倭再猘,公謂黃石山城爲湖嶺要路,欲爲固守,應變之計,前向山陰縣,部分未定,値倭大至,賊勢鴟張,我之弓矢且盡,公知事無可爲,顧謂幕屬曰,雪恥報讎,是吾日夜腐心者,而志願未伸,事乃大謬,天也柰何寧自決之爲快耳,因被甲杖劒,而自投於換鵝亭下深潭,嗚呼,烈哉,公,弟護軍公返葬于監察公墓下,朝廷褒公之忠,命旌表其門,贈通政大夫掌隷院判決事,自上有求忠臣,必於孝子之門之敎,咸州誌曰,人稱公膽大於身,遮截 東南,一方賴之,中興誌曰,態川戰,崔堈,進兵攻之,李達,安信甲,爲左,右翼,以應之,山西錄曰,當時驍將有二人焉,一則安信甲,一則鄭起龍,觀此可以知公忠孝膽略之槩矣,太史氏必大書, 又何庸贅也,公無嗣,以護軍公之后,世修其祀事云, 강고선생문집 (江皐先生文集) 江皐先生文集卷之十九 류심춘 (柳尋春) 贈掌隷院判决事壯菴安公墓碣 壬辰殉節司憲監察茅軒安公諱慜。有子曰信甲。生於嘉靖甲子。剛勇素著。薦授宣傳官。轉至草溪郡守。島夷之亂。聞監察公死節於金海立石江。奔往甘露寺問儈徒。直向江上。有立木書曰朝鮮忠臣安某死此。又有角牌懸其上。以布帒掩其屍埋其側。公痛憤其賊手所爲。解其帒而收牌。負屍以歸。葬于八谷先壠。乃誓復父讐。出家僮募義士。每推鋒先登。擒賊則碎腦以飮。丁酉倭再入冦。公謂黃石山城嶺湖要衝。爲固守應變之計。前向山陰。部分未定。値倭大至。力盡矢竆。公知事無可爲。謂其屬曰雪恥報讐。是吾日夜腐心者。而志願未伸。天也奈何。寧自决之爲快。遂被甲杖釰。自投於換鵞亭之深潭。事聞命旌表其門。贈掌隷院判决事。仍下敎曰復父之讐。雪國之恥。求忠臣必於孝子之門。咸州誌曰公膽大于身。遮截東南。一方賴之。山西錄云當時驍將二人。一則安信甲。一則鄭起龍。嗚呼壯哉。壯菴之號。可見平日自詡之義乎。噫。臨難奮義。見危授命者。世未嘗無人。而至若忠孝雙全。仁義幷行。如公父子之烈烈炳炳者。求之古今。又豈多有乎哉。柳江臯尋春狀公父子之行甚詳。余何敢贅焉。墓在監察公墓下。世系俱載於監察公陰記。 한국문집총간 > 성재집(性齋集) > 性齋先生文集卷之二十一 > 墓碣銘 > 性齋先生文集卷之二十一 墓碣銘 性齋 許傳 |

1 세 子美 (자미)[1]▼

2 세 永儒 (영유)[1]▼

3 세 孚 (부)[1]▼

4 세 珦 (향)[1]▼

5 세 于器 (우기)[1]▼

6 세 牧 (목)[1]▼

7 세 元崇 (원숭)[1]▼

8 세 瑗 (원)[1]▼

9 세 從約 (종약)[1]▼

10 세 琇 (수)[3]▼

11 세 昌恭 (창공)[1]▼

12 세 ㅁ우 (ㅁ우)[1]▼

13 세 公軫 (공진)[2]▼

14 세 愍 (민)[1]▼

15 세 信甲 (신갑)[1]▼15 세 明甲 (명갑)[2]▼

長子 교위공 분파도

1派15世-직장공파