退隱安公碑閣記이근옥흘와집 퇴은안두철 소헌안정석

안공 두철 선생 시혜보사불망비 약전(安公 斗喆 先生 施惠補社不望碑 略傳)

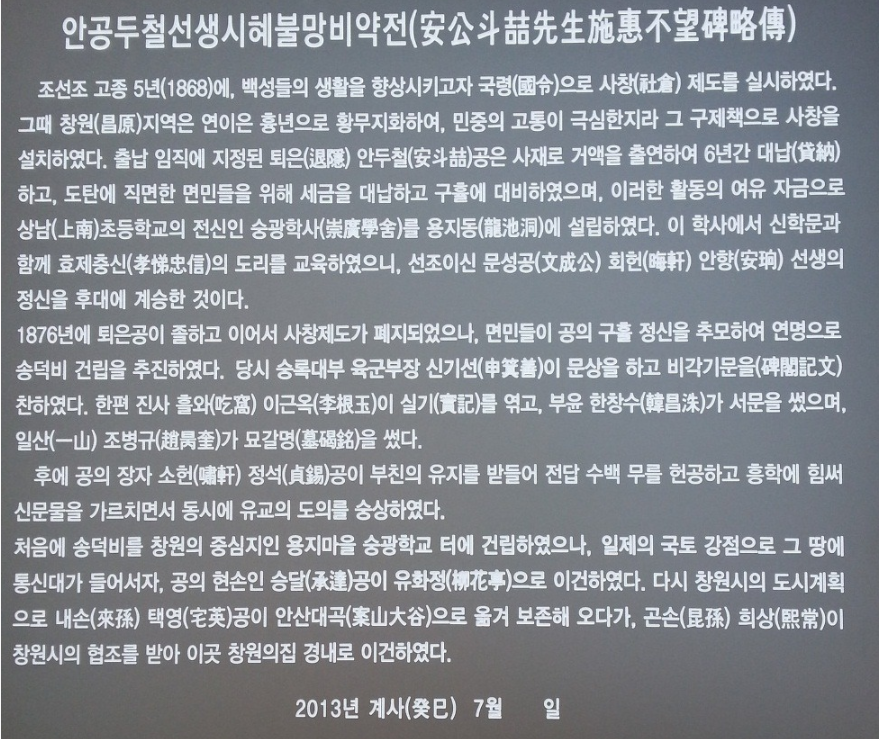

조선조 고종 5년(1868)에, 백성들의 생활을 향상시키고자 국령(國令)으로 사창(社倉) 제도를 실시하였다. 그때 창원(昌原)지역은 연이은 흉년으로 황무지화하여, 민중의 고통이 극심한지라 그 구제책으로 사창을 설치하였다. 출납 임직에 지정된 퇴은(退隱) 안두철(安斗喆)공은 사재로 거액을 출연하여 6년간 대납(貸納)하고, 도탄에 직면한 면민들을 위해 세금을 대납하고 구휼에 대비하였으며, 이러한 활동의 여유 자금으로 상남(上南)초등학교의 전신인 숭광학사(崇廣學舍)를 용지동(龍池洞)에 설립하였다. 이 학사에서 신학문과 함께 효제충신(孝悌忠信)의 도리를 교육하였으니, 선조이신 문성공(文成公) 회헌(晦軒) 안향(安珦) 선생의 정신을 후대에 계승한 것이다.1876년에 퇴은공이 졸하고 이어서 사창제도가 폐지되었으나, 면민들이 공의 구휼 정신을 추모하여 연명으로 송덕비 건립을 추진하였다. 당시 숭록대부 육군부장 신기선(申箕善)이 문상을 하고 비각기문을(碑閣記文) 찬하였다. 한편 진사 흘와(吃窩) 이근옥(李根玉)이 실기(實記)를 엮고, 부윤 한창수(韓昌洙)가 서문을 썼으며, 일산(一山) 조병규(趙昺奎)가 묘갈명(墓碣銘)을 썼다.후에 공의 장자 소헌(嘯軒) 정석(貞錫)공이 부친의 유지를 받들어 전답 수백 무를 헌공하고 흥학에 힘써 신문물을 가르치면서 동시에 유교의 도의를 숭상하였다.처음에 송덕비를 창원의 중심지인 용지마을 숭광학교 터에 건립하였으나, 일제의 국토 강점으로 그 땅에 통신대가 들어서자, 공의 현손인 승달(承達)공이 유화정(柳花亭)으로 이건하였다. 다시 창원시의 도시계획으로 내손(來孫) 택영(宅英)공이 안산대곡(案山大谷)으로 옮겨 보존해 오다가, 곤손(昆孫) 희상(熙常)이 창원시의 협조를 받아 이곳 창원의집 경내로 이건하였다.

2013년 계사(癸巳) 7월

이 시는 조선 후기 문인 안정석(安貞錫)이 "소산재 시화첩(小山齋詩和帖)"에 쓴 작품으로 보입니다. 전반적으로 은거(隱居)의 정취와 학문에 대한 자부, 세속과의 단절 등을 주제로 삼고 있습니다. 전체 한문을 해석하고 풀어보면 다음과 같습니다:

원문:

小山翁臥小山亭招隱歌終

桂樹靑明月有心尋

入戶白雲何意鎖虛庭

盡日風流賓在座

一生課業聖遺經

世外是非寧到耳

枕邊流水洗吾聽

해석 (문장별):

- 小山翁 臥小山亭 招隱歌終

소산(小山) 노인이 소산정(小山亭)에 누워, 초은가(招隱歌)를 마치니

→ 은둔자 소산이 정자에 누워 은자(隱者)를 부르는 노래를 끝낸다. - 桂樹靑 明月有心尋

계수나무는 푸르고, 밝은 달은 뜻이 있어 찾아오네.

→ 달빛은 마치 소산을 그리워하는 듯, 계수나무 사이로 찾아든다. - 入戶白雲 何意鎖虛庭

흰 구름이 문 안으로 드니, 무슨 뜻으로 텅 빈 뜰을 막는가?

→ 구름이 들이치지만 속세의 번다함은 이곳에 닿지 않는다. - 盡日風流賓在座

하루 종일 풍류 손님이 자리에 있도다.

→ 세속의 손님은 없지만, 자연과 벗하며 풍류를 즐긴다. - 一生課業 聖遺經

일생의 공부는 성인의 남긴 경전을 따름일세.

→ 유교 경전, 성현의 말씀을 평생의 공부로 삼는다. - 世外是非 寧到耳

세상 밖의 시비가 어찌 귀에 들릴까?

→ 세속의 시비나 소란함은 들리지 않는다. - 枕邊流水 洗吾聽

베갯머리 시냇물이 내 귀를 씻어주네.

→ 자연의 소리가 내 마음과 귀를 깨끗이 씻어준다.

종합 해석:

소산이라는 이름의 은자가 소산정에서 은자들을 부르는 노래를 부르고는, 맑은 달과 구름, 그리고 계수나무 사이에서 자연과 함께 풍류를 즐깁니다. 그는 세속을 떠나 성인의 경전을 공부하며 살아가고, 세상 시비는 듣지 않으며, 베갯머리 시냇물 소리로 자신의 귀를 씻는 삶을 살고 있습니다.

이는 전형적인 은자적 삶을 노래한 시로, 자연과 함께하는 고요한 학문과 정신세계의 자족을 드러내고 있습니다.

退隱安公碑閣記

昔在先王制民之産而爲之幷制八家同井以助公 稅其後井制雖廢而或稅其十一或三十而稅一皆 是爲民之意也至於我朝置倉各郡秋收春給而 猶以爲不足更置社倉凶歲則賑給窮民平歲則歲 歲換穀以待不虞之憂矣所以社任擇其淸廉厚德:: 0206 면 ::

者爲之而面各有任糴糶以時無一毫差違自官又 定其任貺幾十兩以爲恒規矣至於檜山之南面一 面之大三十七洞則地廣人衆不讓於小邑故其社 任尤擇其人迺以該面退村居退隱安公爲望公乃 文成公之遺裔也淸白廉平是世傳之赤刀莅任之 日會面中老少人民而謂之曰此倉之設聖上爲 民之厚意吾亦體吾聖上之志豈可利於己而忘 民乎吾之所謂任貺幾十兩付於一面年年拮据可 以防一面之公稅又有餘財作學舍數間敎民以孝 悌忠信則此筦子所謂倉廩實而知禮節者民曰諾

:: 0207 면 ::

已而社倉已罷退隱公亦棄世其胤子貞錫又與面 民約曰社倉已撤先人棄世而其財恨少吾欲以私 財幾十兩補之以爲永久圖存之計其各惕厲毋敗 吾先人志也僉又曰諾於是一面同心拮据得財頗 多今年面人相謂曰吾面之人饘粥於斯學習於斯 蹈舞於斯者皆退隱公之賜豈敢忘之乃謀工碑銘 頌旣而曰有碑則不可無碑閣也有碑閣則不可無 記實於是面人某某甫來余請文余以昏耄辭之且 語之曰吾曾入其境口口成碑豈可以一片石堪語 而又以文爲哉其人曰口有存亡石有磨泐而千百

:: 0208 면 ::

年後文不在玆乎余不獲已記實如右

해석

옛날 선왕(先王)들께서는 백성들의 생업을 정해주고, 여덟 가구가 하나의 우물을 공동으로 사용하게 하여 **공세(公稅)**를 돕게 하셨다.

이후 우물제도는 폐지되었으나, (마을마다) 11집이 한 집의 세를 부담하거나 30집이 한 집의 세를 내게 하는 등의 방식은 모두 백성을 위하는 뜻에서 비롯된 것이다.

원문

至於我朝置倉各郡秋收春給而猶以爲不足更置社倉

凶歲則賑給窮民 平歲則歲歲換穀以待不虞之憂矣

해석

우리 조정에서는 곡식을 저장할 창고(倉)를 두고, 각 고을마다 가을에 걷어 봄에 나누어 주었으나,

그마저도 부족하다고 여겨 **사창(社倉)**을 새로 설치하였다.

흉년에는 가난한 백성들에게 구휼하고, 평년에는 해마다 곡식을 교환하여 예기치 못한 재난에 대비하도록 하였다.

원문

所以社任擇其淸廉厚德者爲之

而面各有任糴糶以時無一毫差違 自官又定其任貺幾十兩以爲恒規矣

해석

그리하여 사창을 관리할 **사임(社任)**은 청렴하고 덕이 두터운 사람을 뽑았다.

각 면(面)마다 맡은 이가 있었고, 곡식을 사고팔 때 철저히 시기(時期)를 지켜 조금도 어긋남이 없었다.

관에서는 그 임무에 맞추어 수십 냥을 내려 항상 유지할 규칙으로 삼았다.

② 원문 및 해석 (2/3)

원문

至於檜山之南面一面之大三十七洞則地廣人衆不讓於小邑

故其社任尤擇其人 迺以該面退村居退隱安公爲望

해석

회산(檜山)의 남쪽 면, 즉 한 면의 크기는 37개 동(洞)으로 구성되어

땅이 넓고 인구가 많아 작은 고을에 못지않았다.

그러므로 이 면의 사임은 특히 더 신중히 사람을 뽑았고,

마침내 **퇴촌(退村)에 거주하던 퇴은 안공(退隱安公)**을 이 일을 맡을 인물로 삼았다.

원문

公乃文成公之遺裔也 淸白廉平是世傳之 赤刀

莅任之日會面中老少人民而謂之曰:

해석

안공은 곧 **문성공(文成公)**의 후손으로,

청렴하고 공평한 성품은 대대로 내려온 것이며,

자신의 결심은 붉은 칼과 같았다.

그가 사임으로 부임한 날, 면의 노소 백성을 모아 이렇게 말했다.

안공의 말

「此倉之設 聖上爲民之厚意 吾亦體吾聖上之志

豈可利於己而忘民乎

吾之所謂任貺幾十兩付於一面 年年拮据

可以防一面之公稅 又有餘財作學舍數間

敎民以孝悌忠信 則此筦子所謂『倉廩實而知禮節』者」

해석

“이 창고는 우리 임금께서 백성을 위하여 세운 두터운 은혜이다.

나 또한 성상의 뜻을 본받고자 하니, 어찌 사사로운 이익을 탐해 백성을 잊을 수 있겠는가.

내가 관리하는 수십 냥의 돈을 한 면에 맡겨 해마다 아껴 쓰면,

공세(公稅)를 막을 수 있을 뿐 아니라 남는 재정으로 몇 칸의 서당을 지어

백성들에게 효제충신(孝悌忠信)을 가르치리니,

이것이 곧 관리자가 말한 '창고가 실하면 예절을 알게 된다'는 말이다.”

백성들이 모두 “예, 그렇게 하겠습니다(民曰諾)”라고 대답했다.

③ 원문 및 해석 (3/3)

원문

已而社倉已罷 退隱公亦棄世

其胤子貞錫又與面民約曰:

해석

그 후 사창 제도가 폐지되고, 퇴은공도 세상을 떠났다.

그 후손인 **정석(貞錫)**이 면민과 약속하여 말하였다.

「社倉已撤 先人棄世 而其財恨少

吾欲以私財幾十兩補之 以爲永久圖存之計

其各惕厲 毋敗吾先人志也」

해석

“이제 사창은 없어졌고 선친도 돌아가셨으나,

그 남기신 재산이 부족한 것이 한스럽습니다.

나는 내 사재(私財) 수십 냥을 더 보태어

이를 오래도록 보존할 계책으로 삼고자 하오니,

각자 스스로 경계하여 선친의 뜻을 저버리지 않기를 바랍니다.”

백성들은 또다시 “좋습니다(僉又曰諾)”라고 했다.

이어지는 내용

그리하여 면 전체가 한마음으로 노력하여 제법 많은 자금을 마련했다.

올해 면민들이 서로 말하였다.

“우리 면의 사람들이 죽을 먹고(饘粥),

공부하고, 춤추고 즐기는 것은 모두 퇴은공의 덕분이니

어찌 감히 그를 잊을 수 있겠는가.”

그리고 비석에 새기고 찬양하는 글을 만들자고 하였다.

또 말했다.

“비석이 있다면 비각도 없을 수 없고,

비각이 있다면 사실을 적은 기록도 없을 수 없다.”

그래서 면민 누구누구가 나를 찾아와 글을 지어달라고 부탁하였다.

나는 노쇠하여 사양하면서도 말하였다.

“내가 옛날 그 땅에 들어가 보기도 했고,

이미 비문이 완성된 바, 어찌 작은 돌 하나로 그 말을 다 전할 수 있겠는가.

더구나 이를 글로 남긴다니 더욱 그러하다.”

그러자 그 사람이 말하였다.

“사람의 말은 사라지고 죽기도 하나,

돌은 닳고 닳더라도 글은 천백 년 후에도 남습니다.”

나는 마침내 사양하지 못하고, 위와 같이 사실을 기록하였다.

요약 및 의의

이 글은 퇴은 안공(安公)의 덕행과 공적을 기리고, 그 뜻을 이은 후손과 마을 사람들이 그 공을 기억하며 비각을 세우는 전말을 기록한 **기문(記文)**입니다.

주요 내용은 다음과 같습니다:

- 안공은 청렴하고 덕망 있는 인물로, 사창 운영을 맡아 백성을 위해 헌신함.

- 사재를 들여 서당을 짓고 백성을 교육함.

- 그의 아들 정석 또한 사재를 희사하여 그 뜻을 이음.

- 마을 사람들은 그의 덕을 기리며 비각을 세우고 기문을 청함.

生長斯翁尙有村行人指點丈人門澤及千家仁德 厚碑成萬口姓名尊退隱遺謨今里社順興世閥舊 文園檀山一片惟堪語藉藉賢聲永歲傳

이 글은 비문이나 만사(輓詞)의 후미에 부기된 찬사 형태의 한시(漢詩) 혹은 비갈 문장입니다.

퇴은공(退隱公)의 생전 행적과 유풍을 마무리하면서 그의 인품과 공덕이 마을 사람들에게 얼마나 깊은 영향을 끼쳤는지를 노래한 내용입니다.

원문 및 현대어 해석

원문

生長斯翁尙有村

行人指點丈人門

澤及千家仁德厚

碑成萬口姓名尊

退隱遺謨今里社

順興世閥舊文園

檀山一片惟堪語

藉藉賢聲永歲傳

현대어 직역

- 生長斯翁尙有村

이 어른이 살아 생장하던 마을이 지금도 남아 있고, - 行人指點丈人門

지나는 이들은 손가락질하며 **장인(丈人, 어른)**의 집이라 일러준다. - 澤及千家仁德厚

그의 은택은 천 가구에 미치고, 인덕은 두텁기 그지없으며, - 碑成萬口姓名尊

비석이 세워지고 만인이 그 이름을 높여 부른다. - 退隱遺謨今里社

퇴은공이 남긴 유책(遺謨, 남긴 계책과 뜻)은 오늘날 이 마을의 규범이 되었고, - 順興世閥舊文園

순흥(順興)의 명문가, 옛 문장의 터전이라 할 만하다. - 檀山一片惟堪語

단산(檀山) 일대에서 이 일만은 오래도록 이야기로 전할 만하고, - 藉藉賢聲永歲傳

뛰어난 명성과 어진 이름은 영원히 세세토록 전해질 것이다.

해설 요약

이 시는 퇴은 안공(安公)의 덕행이 다음과 같이 구체적으로 찬양되고 있습니다.

- 그의 고향 집이 여전히 마을에 있고, 행인들이 그 집을 가리키며 말함.

- 그의 인덕은 온 마을에 영향을 미쳤고, 이름은 비석을 통해 만인에게 존경받음.

- 남긴 뜻과 제도는 마을의 근간이 되었으며, 그 문중은 순흥의 옛 명문가로 추앙됨.

- 그의 명성과 선행은 오래도록 지역 사회에 전해질 것임을 강조.

吃窩集卷之二

書

曩者貴族一少年來傳一札見其人而讀其書欣喜 至今其后月已換矣謹問尊候動止萬重老去所樂 何事根玉支離一命尙寄於世村前樹下時與五六 老叟以送日爲主每念吾兄之孤居無朋也秋氣已 生一者枉駕則可與作逍遙遊或可諒納

이 글은 "安監役 貞錫"에게 보낸 한 편지 형식의 **한문 답서(答書)**입니다.

전통적인 유가 문체(儒家 文體)로 되어 있으며, 우정과 노년의 심회를 담담하고 격조 있게 표현한 글입니다.

원문 해석

答安監役 貞鍚

안 감역 정석에게 드리는 답장

본문

曩者貴族一少年來傳一札

지난날 귀가(貴家)의 한 젊은이가 와서 글 한 통을 전해주었소.

見其人而讀其書欣喜

그 사람을 보고, 또 그 편지를 읽고는 기쁨을 감출 수 없었소.

至今其后月已換矣

그 뒤로 어느덧 한 달이 바뀌었소.

謹問尊候動止萬重

삼가 존안의 안부와 거동을 만 겹으로 궁금히 여깁니다.

老去所樂何事

늙어감에 따라 즐거움은 무엇을 두고 계시는지요?

根玉支離一命尙寄於世

(나는) 근옥(根玉, 깨끗한 마음)은 흩어지고, 한 몸뚱이만 세상에 붙어 있소.

村前樹下時與五六老叟以送日爲主

마을 앞 나무 아래에서 다섯 여섯 노인들과 날을 보내는 것이 일상일 따름이오.

每念吾兄之孤居無朋也

늘 생각하건대, 형님께서 외따로 사시며 벗이 없을까 걱정하오.

秋氣已生

벌써 가을 기운이 감도는 시절입니다.

一者枉駕則可與作逍遙遊 或可諒納

한 번 귀한 걸음을 하신다면, 함께 소요유(逍遙遊)를 나설 수 있을 것이니,

혹시 이 뜻을 헤아려 받아주시기를 바라오.

현대어 전체 번역

안 감역 정석에게 드리는 답장

이전에 귀가(貴家)의 한 젊은이가 와서 당신의 편지를 전하였기에,

그 사람을 보고, 또 그 편지를 읽고 매우 기뻤습니다.

그 이후 어느덧 달도 바뀌었군요.

삼가 댁의 안부와 거동을 만 겹으로 염려하고 있습니다.

늙은 뒤에 형님께서는 어떤 것을 낙으로 여기고 계십니까?

저는 이미 마음은 흩어지고, 그저 한 목숨만이 세상에 붙어 있는 처지입니다.

마을 앞 나무 아래에서 다섯, 여섯 노인들과 함께 날을 보내는 것이 일상입니다.

늘 생각하건대, 형님께서 외로이 사시며 벗이 없을까 걱정입니다.

이제 가을 기운이 돌기 시작했습니다.

한 번 귀한 발걸음을 해주신다면, 저와 함께 한가롭게 소요하며 지낼 수 있을 것입니다.

이 뜻을 부디 이해하고 받아주십시오.

해설 및 특징

- 격조 있는 유우문체: 이 글은 형식을 갖춘 유가적 문체로, 고전적인 격식을 따르고 있습니다.

- 노년의 덕과 정: 단순한 안부 인사를 넘어, 노년의 쓸쓸함, 자연과 더불어 사는 삶, 벗을 그리워하는 심정을 담고 있습니다.

- 逍遙遊의 인용: “逍遙遊”는 장자의 대표적인 사유 개념으로, 속세의 구속에서 벗어나 자유로운 삶을 누리는 것을 뜻합니다. 여기서는 함께 늙음을 즐기자는 의미로 쓰였습니다.

- 심회 어린 우정의 편지: 절제된 언어로 친구를 향한 그리움과 벗 삼기를 청하는 인품 높은 정서가 드러납니다.

이 비문은 “퇴은 안공 시혜비 병서(退隱安公施惠碑幷序)”로, **퇴은공 안두철(安斗喆)**과 그의 아들 **안정석(安貞錫)**의 덕행과 공적을 기려 마을에 세운 **시혜비(施惠碑)**와 그에 붙인 서문입니다. 내용이 매우 길고 인물 계보까지 포함되어 있어, 주요 내용을 항목별로 정리한 다음, 전체 번역을 제공드리겠습니다.

🔹 주요 내용 요약

1. 서문 도입

- 시혜(施惠)는 재물로 돕는 것이고, 덕(德)은 가르침으로 인도하는 것이라는 유교적 가치 제시.

- 안공 부자는 이 두 가지를 함께 실천했다는 평가로 시작.

2. 가계 계보

- 고려 말부터 조선에 이르는 순흥 안씨 집안의 계보를 열거:

- 고려 신호위 상호군 안자미(安子美)를 시조로 하여, 문성공 안유(晦軒 先生), 문순공 안우기, 문숙공 안목, 문혜공 안원종 등 일가가 유학과 충절의 명문으로 이어짐.

- 조선시대 충절과 학덕, 관직 경력을 갖춘 선조들 언급.

- 특히 임진왜란에 순절한 안민(安慜) 등의 충절도 함께 기록.

3. 안공 본인(퇴은공 安斗喆)의 생애

- 자는 정수(正秀), 호는 없음. 아버지 **안수의(安守儀, 근암)**와 어머니는 송씨.

- 어려서부터 학문과 문예에 뛰어났으며, 주자학에 심취함.

- 과거에는 낙방하였으나 벼슬에는 뜻을 두지 않고 향촌에 은거.

- **고종 기미년(己巳)**에 천거되어 남면 사창(社倉)의 책임자가 됨.

- 사재(俸祿)를 희사하여 사창 운영 → 빈민 구제, 학문 장려, 유교 윤리 실천.

4. 아들 안정석(安貞錫)의 행적

- 자는 응오(應五), 호는 소헌(嘯軒).

- 아버지가 못 다 이룬 뜻을 계승하여, 사재를 더 보태고 사창을 복원, 마을 규약 정비.

- 향인들의 찬탄을 받아 “시혜비를 세워 후세에 남기자”는 의견을 모음.

5. 비석 이전 내력

- 원래는 용지촌(龍池村) 앞에 세웠으나, 이후 **유화정(柳花亭)**으로 옮기고,

다시 창원시 광장지(壙張地) 편입으로 인해 근처로 이전. - 기존엔 비문 없이 비각만 존재했으므로, 후손이 명문을 청함.

6. 문장가들 평가 및 명문

- 신공(申公), 이근옥(李根玉), 지방 수령 한창수(韓昌洙) 등 인사들의 평가:

- “한 고을에 은혜를 베푼 이는 진정한 선비요, 덕 있는 사람만이 가능한 일.”

- “사창은 민을 구제하는 의의이며, 아들은 아버지의 뜻을 이은 효자이다.”

- 마지막에는 찬미형 비문으로 마무리:

- “아버지는 사창을 열고, 아들은 그 뜻을 이어...

후세에 도리어 도주공, 왕의계에 못지않은 의리로 여겨질 만하다...”

🔹 전체 현대어 번역 (요약 번역)

🪧 《퇴은 안공 시혜비 병서》

“사람에게 재물을 나눔은 혜(惠)라 하고,

선을 가르침은 덕(德)이라 한다.

그런 점에서 퇴은 안공 부자는

혜와 덕을 함께 갖춘 자들이다.”

퇴은공 안두철은 순흥 안씨로, 고려 상호군 안자미를 선조로 하며

문성공 안유(晦軒先生)를 조상으로 하는 동방 성리학의 명문가 출신이다.

공은 어려서부터 기개가 호방하고 문예에 능했으며, 주자학을 즐겨 읽으며

과거 낙방 후 세상 부귀를 탐하지 않고, 주자의 뜻을 좇아 살았다.

고종 기미년, 사창의 책임자가 되어

사재를 희사하고 백성을 구제하였으며,

학당을 세워 효제충신을 가르치고, **마을 약속(향약)**을 정리하였다.

그러나 사창은 폐지되었고, 공은 그대로 세상을 떠났다.

그의 아들 안정석은 아버지의 뜻을 잊지 않고

사재를 더 보태어 다시 사창을 운영하였고,

마을 사람들은 이를 본받고, 함께 따르며 감화되었다.

후세 사람들은 공의 **시혜(施惠)**를 기려

돌을 세우고 이를 후세에 남기기로 하였다.

그러나 오랜 세월 동안 비석은 여러 차례 옮겨졌고,

현재는 창원시로 편입된 고장 가까운 마을에 다시 세워지게 되었다.

그동안 비각만 있었을 뿐, 정식 비문은 없었으므로,

이에 후손과 향인들이 함께 이 글을 지어 후세에 남기고자 한다.

🔹 결구(비명) 부분 요약

아버지는 혜택과 교육으로 백성을 이롭게 하였고,

아들은 그 유지를 이어 실현시켰다.

그 공덕은 온 고을에 미치고, 그 이름은 후세에 전해질 것이다.

이는 도주공(陶朱公: 범려), 왕의계(王義季: 공자 제자)의 의리에 견주어

손색이 없도다!

🔹 정리된 가치 및 문학적 의의

| 유형 | 비문(碑文) + 서문(序) 형태의 찬문 |

| 인물 | 퇴은공 안두철, 아들 안정석 |

| 주제 | 사창 제도 통한 **구휼(救恤)**과 향촌 교화 |

| 문학성 | 유가 문체 + 열전식 인물 서술 + 경세적 언어 사용 |

| 의의 | 지역 사족 가문이 실천한 공공선과 유교적 이상 구현 |

🪧 1. 훈민정음체 번역 (15~16세기식 번역체)

(훈민정음체는 실제 조선 전기 구어체 문체를 모방한 현대 재구성체입니다.)

退隱安公施惠碑幷序

듣건대, 재물을 백셩에게 나누면 혜(惠)라 하고,

셩한 도를 가르치면 덕(德)이라 하니,

退隱安公과 그 아들, 족히 혜와 덕을 두루 갖춘 이라 하리라.

公의 이름은 斗喆이요, 字는 正秀며, 順興 사람이라.

그 근원은 高麗 神虎衛 上護軍 子美에게서 비롯되고,

三世 지나 文成公 晦軒 安裕로 이어졌으니,

忠烈王 때 王을 따라 元나라 다녀오며

朱子書와 孔朱의 진영을 손으로 받아 돌아와

도학을 일으키고 학문을 열어, 동방 도학의 조종이 되셨다.

그 아래로 文順公 安于器, 文淑公 安牧, 文惠公 安元宗, 刑曹典書 安瑗,

海州牧使 安從約, 軍資監 安琇, 直長 安昌恭,

己卯年 咸安 茅谷으로 들어간 安王祐,

副司直 安公軫, 將仕郞 安慜 등

줄줄이 벼슬과 절의로 빛내었고, 임진왜란 때 金海서 순절하기도 하였다.

退隱安公은 茅谷을 떠나 退村에 거처하였으며,

이름난 문장과 글씨 솜씨로 世에 드러났다.

다섯 世를 거슬러 올라가면 聖輈, 曾祖 重玹, 祖父 必復(鶴皐),

아버지 守儀는 호가 槿菴이라, 문장과 행실로 이름났다.

어머니는 龍城宋氏 尙奎의 따님으로 純祖 己巳年 公이 나셨다.

성품은 크고 너그러우며, 의기가 빼어났고,

여덟 살에 글을 배우매 문장이 일찍 이루어졌으며,

열아홉에 향시를 보았으나 급제치 못하고,

세상이 점점 어지러움을 한탄하여, 벼슬 뜻을 버리고

朱子書 읽기를 즐겨, 晦軒 安裕의 뜻을 따르고자 하였다.

부모를 공경하고 제사를 성심껏 받들며,

집안을 가지런히 하고, 친척을 화목히 하매,

모두가 그 덕을 기뻐하였다.

高宗 己巳年에 천거를 받아, 南面 社倉의 책임을 맡자

마을 사람들을 모아 말하길,

“社倉은 임금의 백성을 사랑하는 큰 뜻이라.

어찌 나 자신만 이롭게 하고 백성을 잊을 수 있으랴.” 하고는

녹봉을 희사하고, 이자 돌려 본을 삼아,

조세를 덜고 부역을 감하며,

남은 재물로 학당을 지어,

자제들에게 효제충신을 가르쳤다.

藍田鄕約처럼 마을 약속을 만들어 정돈하였으나,

社倉이 폐지되고, 公은 세상을 떠나셨다.

아들 貞錫은 字가 應五요, 號는 嘯軒이라.

벼슬은 通仕郞인데,

아버지 뜻이 이루지 못한 것을 슬퍼하여

다시 사재를 보태어 옛 제도를 따르며,

한 면의 백성과 뜻을 모으니,

몇 해 지나지 않아, 아버지의 뜻을 모두 이룸이라.

마을 사람들 소리 높여 이르길,

“이러한 사랑과 공덕을 어찌 사라지게 두리오.

비석을 세워 그 덕을 전하세.” 하였다.

初에는 龍池村 앞에 비를 세웠고,

다시 柳花亭으로 옮겼다가,

昌原壙張地로 편입되니,

어쩔 수 없이 마을 근처로 옮겨 새로 세웠다.

다만 전에 비각은 있었으나, 비문이 없었으므로

이에 후손과 향민이 나를 찾아 글을 부탁하거늘,

내 늙고 어두워 사양하였더니,

그들이 말하길,

“입은 사라져도 돌은 오래가니,

천백 년 뒤엔 문장만 남는 것이외다.” 하기에

부득이 이를 적어 남기노라.

📝 2. 현대 한글판 편집본

퇴은 안공 시혜비 및 서문

사람에게 재물을 나누는 것을 ‘혜’(惠)라 하고,

선한 가르침을 전하는 것을 ‘덕’(德)이라 한다.

퇴은 안공(安公) 부자는 이 둘을 고루 실천한 분들이다.

공의 이름은 안두철(安斗喆), 자는 정수(正秀), 순흥 사람이다.

고려의 신호위 상호군 안자미(安子美)를 선조로,

문성공 안유(晦軒 先生)를 거쳐

동방 도학을 일으킨 명문 집안의 후손이다.

그 아래로 문순공 안우기, 문숙공 안목, 문혜공 안원종 등

많은 이들이 학문과 충절, 벼슬로 집안을 빛냈으며,

조선에 와서도 임진왜란 순절자, 충신, 문인들을 배출하였다.

공은 학문과 글씨에 능했고,

벼슬에 연연하지 않고 향리에서 조용히 지냈으며,

고종 기미년에 천거되어 남면 사창의 책임자가 되었다.

공은 “사창은 국가가 백성을 사랑하는 제도이니,

이익을 사사로이 할 수 없다.”며

자신의 녹봉을 희사하여 곡물을 보관하고,

이자를 돌려 공세를 보완하고,

남는 재산으로 학당을 세워 교육을 장려하였다.

이후 사창이 폐지되자 공은 세상을 떠났다.

아들 안정석은 아버지의 뜻을 이어,

사재를 더 보태 사창을 복원하고

마을 사람과 함께 향약을 정비하였다.

마을 사람들은 “이 은혜와 공덕을 어찌 잊으랴” 하여

비석을 세우기로 하였다.

비석은 여러 차례 옮겨졌으며,

지금은 창원시에 속한 마을로 옮겨 다시 세워졌다.

다만, 원래 비문이 없었기에

이에 후손과 마을 사람들이 문장을 요청하였고,

나는 늙어 사양하였으나 그 뜻이 간절하여

그 뜻을 기록하여 후세에 전하고자 한다.

한 가족이 일상의 삶을 영위하는 단위는 집 또는 호구이다. 조선시대 호구

戶口 관련 자료로는 호구단자戶口單子 또는 준호구準戶口가 있는데, 호구단자는

호주가 자기 호의 상황을 적어서 관에 제출한 문서로 관에서는 호구단자의

내용을 이전의 호적과 대조한 뒤 확인, 정정하여, 한 본은 관에 보관하고,

한 본은 호주에게 돌려준다.

보통 4조四祖(주호主戶의 부父·조祖·증조曾祖·외조外祖)가 함께 기재되어

세계世系 및 혼반婚班 관계를 확인 할 수 있다.

호주의 처자와 함께 노비도 기재되어 있어 당시 가족 구성원에 대한 관념을

알 수 있다.

한편 순흥안씨는 원래 함안에서 거주하다가 창원 퇴촌으로 이거한 후 세거

하면서 집성촌을 이루며 이 일대에서 활동을 하게 되는데, 재실의 내력과 관련

된 기록, 순흥안씨 집안의 효자와 관련해서 그 행실을 상세히 기록한 가전家傳

등의 자료들을 볼 수 있다.

병자년 안두철 호구단자 丙子年安斗喆戶口單子

병자 식년丙子 式年1) 창원부(昌原府) 남면(南面) 퇴촌리(退村里)

3호(三戶) 유학(幼學) 안두철(安斗喆) 나이 78(年七十八) 기미생(己未生) 본관

(本) 순흥(順興)

부(父) 학생(學生) 수의(守儀)

조(祖) 학생(學生) 필복(必復)

증조(曾祖) 정충장군 첨지중추부사(折衝將軍 僉知中樞府事) 중진(重珍)

외조(外祖) 학생(學生) 송상규(宋尙奎) 본관(本) 수원(水原)

아들(率子) 유학(幼學) 경옥(敬鈺) 나이 41(年四十一) 병신생(丙申生)

며느리(率婦) 윤씨(尹氏) 나이 29(年二十九) 무신생(戊申生)

손자(率孫) 유학(幼學) 학봉(鶴鳳) 나이 22(年二十二) 을묘생(乙卯生)

손부(率孫婦) 손씨(孫氏) 나이 24(年二十四) 계축생(癸丑生)

손자(率孫) 유학(幼學) 기봉(麒鳳) 나이 17(年十七) 경신생(庚申生)

노비질(奴婢秩) 노(奴) 선심(先心) 2소생(二所生), 노(奴) 순지(順地) 나이 임오생

(年壬午生), 같은 노(同奴) 1소생(一所生), 노(奴) 고배(古培) 나이 신해생(年辛亥

生) 2소생(二所生), 노(奴) 재금(在今) 나이 임자생(年壬子生), 노(奴) 계월(桂月)

1소생(一所生) 노(奴) 일지(日地) 나이 무자생(年戊子生) 같은 노(同奴) 2소생(二

所生), 노(奴) 금년(今年) 나이 병신생(年丙申生) 같은 3소생(同三所生) 노(奴) 이

지(二地) 나이 신축생(年辛丑生) 동비 1소생(同婢一所生), 노(奴) 금철(金喆) 나이

병인생(年丙寅生) 2소생(二所生), 노(奴) 성옥(成玉) 나이 무진생(年戊辰生) 일지

(日地) 1소생(一所生) 노(奴) 필문(必文) 나이 을묘생(年乙卯生) 2소생(二所生),

노(奴) 장수(長守) 나이 갑자생(年甲子生) 3소생(三所生), 노(奴) 진무(眞貿) 나이

병인생(年丙寅生) 4소생(四所生), 노(奴) 은례(隱禮) 나이 무진생(年戊辰生).

原文----------------

丙子式 昌原府南面退村里

三戶幼學安斗喆年七十八己未生本順興

父 學生 守儀

祖 學生 必復

曾祖 折衝將軍僉知中樞府事 重珍

外祖 學生 宋尙奎 本 水原

1) 조선 시대, 과거를 보이거나 호적을 조사하는 시기로 정한 해率子 幼學 敬鈺 年四十一 丙申生

率婦 尹氏 年二十九 戊申生

率孫 幼學 鶴鳳 年二十二 乙卯生

率孫婦 孫氏 年二十四 癸丑生

率孫 幼學 麒鳳 年十七 庚申生

奴婢秩 奴先心 二所生 奴順地 年壬午生 同奴一所生

奴古培 年辛亥生 二所生 奴在今 年壬子生 奴桂月

一所生 奴日地 年戊子生 同奴二所生 奴今年 年丙申生 同

三所生 奴二地 年辛丑生 同婢一所生 奴金喆 年丙寅生

二所生 奴成玉 年戊辰生 日地一所生 奴必文年乙卯生

二所生, 奴長守年甲子生 三所生, 奴眞貿 年丙寅生

四所生, 奴隱禮 年戊辰生

原文----------------

孝子安公家傳

孝子安公諱敎佑字文瑞 其先順興人 安氏自晦軒先生之後 爲國

中著姓 先生十世孫愍當我

昭敬王壬辰之亂 與敵戰于金陵死之 鄕人爲立祠祀 其子明甲副護

軍 自咸安徙居檜山之退村 是於孝子亦間十世 曾祖守儀號槿菴 祖

斗喆號退隱 世以貲雄鄕里 退隱公嘗捐其土田歲收穀 可三百餘石

者 付于坊里 設義塾義倉 聚貧家子弟爲學而資其廩用 寠民

之不能入其租者代償之 坊里人立石頌惠 父貞錫繕工監假監役 母驪

州李氏 士人元新女 繼母坡平尹纘周女 昌寧成載華女 俱封端人 監役

公 性仁厚好施與又善飮酒 不省家人生産 孝子曲爲承順 凡所欲爲竭

力副之 由是家用漸絀 時時躬儉 耕稼以足之 然人有緩急叩門請貸 公

曰貸之 則孝子未嘗以有無爲辭 公每飮而醉 孝子扶而就榻 夜則覆衾 下

幃伺候閤前 稍醒輒請進食 食已乃寢 常時侍側 孝子雖年壯且衰 其動

靜語默作止之間 容色若嬰兒 有事則出必告歸期 期則雖甚風雪必歸

公曰風雪如此期不必赴也 孝子曰風雪如此故期必赴 否則恐大人以兒憂

也 公有疾 孝子遑遑候之 必審其疾之所有生 或以飮食或以燥濕或以喜

怒 豪毛盡其曲折 若洞見臟腑故 不待切脈而藥之必驗 及公沒 孝子

不食者累日 旣葬日哭省于墓終三年不廢 繼母成氏年少孝子三

歲 公沒後孝子事之尤謹 常戒其妻 凡宮事大小 必稟而行 無敢

專 婢僕有過 孝子或怒甚方撻 成氏曰止則孝子輒止 而笑若未嘗

怒也者 無壹事不順其意 足以成氏視孝子 若己生而不知其年之反後於孝

子也 孝子生哲宗乙卯 以後甲 乙卯正月晦前一日卒 葬于鳳林村後赤巖山向丁

原 其配密陽孫氏 通德郞益秀女 生三男 祗鉉 佐鉉 昌鉉 三女 鄭基銓 李兌世 朴

德漢 餘男 甫鉉

孝子歿後二十二年 孝子子昌鉉 自爲狀孝子行來告曰 日者吾祖母成端人

偶語及先君 忽鳴咽半日不能止 他時又往往如此者數 又曰先君前喪二母時

氣窒塞仆地 後先皆救而蘇 因雜述他行狀所未載者甚詳 盖孝子事其

可書者多也 然孝順德也 順德之推餘善行 可無述而知 故不著而獨著

其孝 如此云

효자(孝子) 안공(安公) 가전(家傳)

효자(孝子) 안공(安公)의 휘(諱)는 교우(敎佑), 자(字)는 문서(文瑞)이다. 그 선조

는 순흥인(順興人)인데 안씨(安氏)는 회헌선생(晦軒先生)의 후손들로 나라의 이름

난 성씨이다. 선생의 10세손 민(愍)이 소경왕(昭敬王) 임진란(壬辰亂) 때 적과 싸

우다 금릉(金陵)에서 전사하니 고을 사람들이 사당을 세우고 향사를 드렸다.

그 아들 명갑(明甲)은 부호군(副護軍)인데 함안(咸安)에서 회산(檜山)의 퇴촌(退

村)으로 이거하였으니 효자에게 10대조이다. 증조(曾祖)는 수의(守儀)로 호는 근암

(槿菴)이다. 조(祖)는 두철(斗喆)로 호는 퇴은(退隱)인데 대대로 자웅향리(貲雄鄕

里)로 불리는 부잣집이었다. 퇴은공(退隱公)은 일찍이 자신의 땅에서 나오는 수곡

(收穀)을 들어내어 거의 삼백석을 고을에 주어 의숙(義塾)과 의창(義倉)을 설치하

여 가난한 집의 자제들을 모아 배우게 하며 경비로 사용하였다.

또한 가난한 백성이 조세를 내지 못하면 대신 갚아주니 고을 사람들이 비석을 세워

그 은혜를 칭송하였다. 아버지 정석(貞錫)은 선공감가감역(繕工監假監役)이며 어머

니는 여주이씨(驪州李氏) 사인(士人) 원신(元新)의 따님이다. 계모는 파평(坡平)

윤찬주(尹纘周)의 따님과 창녕(昌寧) 성재화(成載華)의 따님으로 모두 잘 받들어

모셨다. 감역공(監役公)은 성품이 어질고 후덕하여 베풀기를 좋아하며 술을 좋아하

여 집안의 사람이 아이를 낳는 줄도 몰랐다. 효자는 극진히 그 뜻에 순응하며 그를

받드는데 힘을 다하였다. 이로부터 점점 집안의 쓰임이 줄어드니 매번 스스로 검약하게

살며 농사를 지어 그것을 충당하였다. 그러나 사람들이 완급을 다투어 문을

두드리며 세곡을 대납할 것을 청하면 공은 그것을 대납하겠다고 하니 효자는 그것

을 거절한 적이 없었다.

공이 술에 취하면 효자는 부축하여 침상에 모시고 밤이 되면 이불을 덮어 드리고

문 앞에서 그 기후를 살피다가 술이 조금 깨면 음식을 드리고, 다 드신 후 잠이 들

어도 항상 곁에서 모셨다.

효자의 나이가 비록 장성해지고 늙어가도 행동거지나 언행을 할 때 얼굴빛을 아이

때와 같이하였다. 일이 있어 출타를 하면 반드시 돌아올 때를 고하였는데 기약한

때에 눈보라가 몰아쳐도 반드시 돌아왔다. 공께서 ‘이토록 눈보라가 몰아치면 반드

시 돌아와 고하지 않아도 된다,’고 하니 효자는 ‘눈보라가 이토록 몰아치니 오히려

반드시 돌아와 고하여야 합니다. 그렇지 않으면 아버지께서 나로 인하여 걱정하실

것이 아닙니까,’ 라고 대답하였다. 공이 병이 들면 효자는 부지런히 돌보고 그 병이

생긴 원인이 음식인지 마르고 습한 것 때문인지 혹은 기쁨과 노여운 감정 때문인지

를 살펴서 그 곡절을 터럭만큼도 놓치지 않았다. 만약 오장육부에 문제가 있으면

진맥을 기다리지 않고 약을 드리면 반드시 효험이 있었다. 공께서 돌아가시니 효자

는 몇날 동안이나 음식을 먹지 않고 이미 장례를 치른 후 3년 동안 통곡하며 시묘

하기를 그치지 않았다.

계모 성씨(成氏)는 효자보다 세 살 적은 나이었으나 공께서 돌아가신 후 효자는 그

를 모시기를 더욱 힘쓰며 항상 그의 처에게 경계하여 집안의 크고 작은 모든 일을

반드시 아뢴 후 행하며 감히 독단으로 하지 말도록 하였다. 노비가 잘못을 저질러

효자가 간혹 화를 내어 매질을 하다가도 계모가 그치라고 하면 바로 그치고는 웃으

며 더 이상 노하지 않고 아무일도 없는 듯이 하였다. 또한 한가지 일도 그 뜻을 서

스름이 없으니 성씨가 효자를 보기에 자신이 낳은 자식처럼 여겨서 나이가 효자보

다 오히려 적은 것을 모르는 듯하게 하였다.

효자는 철종(哲宗) 을묘(乙卯)에 태어나 한 갑자(甲子) 후 을묘 정월 29일에 세상

을 떠났다. 장례는 봉림촌 뒤의 불바위 아래 정원(丁原)에 치루었다. 그의 부인은

밀양 손씨(密陽孫氏) 통덕랑(通德郞) 익수(益秀)의 따님이다. 아들이 셋인데 지현

(祗鉉) 좌현(佐鉉) 창현(昌鉉)이고 딸 셋은 정기전(鄭基銓) 이태세(李兌世) 박덕한

(朴德漢)에게 출가하였다. 또 한 아들은 보현(甫鉉)이다.

효자가 세상을 떠난 지 22년째 효자의 아들 창현(昌鉉)이 효자의 행장(行狀)을 만

들어 와서 말하였다. 어느날 우리 할머니 성씨께서 우연히 아버지에 대하여 말씀하

시다가 문득 흐느끼며 반나절이나 그치지 못하셨습니다. 다른 날도 종종 몇 번이나

그러한 일이 있었습니다. 또한 아버지께서 이전에 두 어머니를 여의고 상을 치를

때 기맥이 막혀 엎어졌을 때 주변에서 모두 구완하여 소생시키기도 하셨습니다.

이러한 다양한 이야기로 인하여 다른 행장에는 잘 실리지 않는 상세한 내용이 실리

게 되니 효자에 대하여 글로 기록할만한 것이 많았다. 아아! 효는 도리에 공손히

따르는 덕이며 그 덕을 미루어 선행을 하니 기록하여 그 연고를 알리지 않으면 드러나지 않을 것이다. 그러므로 그 효를 기록으로 드러냄이 이와 같을 뿐이다.

광산(光山) 김수(金銖) 謹 씀

原文----------------

瞻掃齋記 金柄璘

州南二十里 有退村里 安氏集居之地 而聯世趾美

不隕令聞 有退隱處士諱斗喆 早抱經濟之

志 頗若有爲於世 而生値衰世 莫可藉手 則遂

絶意榮途 施政于家 而推及坊里 殖財以補民瘼 興

學以導後秀 俗尙丕變 至有坊人之立碑以頌德焉

今距公之歿 殆將六十年餘 而凡人士之行過州南者 無

不以公之事 誦說也 日 公之玄孫承達 訪余而言曰 退隱

祖體魄之藏 在栴檀山麓上林村後先塋之下 而尙

無齊宿之所 此實數世來齎恨者也 粤自曾王考以來

勤栽松檟 寔至于今不懈 而今則杲桷欂櫨 各稱其

材 不肖肆遵先志 方營構屋 乞賜一言 俾不肖有所

持循勉勵焉 余曰 不亦善乎 顧今俗尙大乖 人家子弟

類皆奔趨於新潮 凡屬舊日父祖之事 則一置不問 而

子能有志此事 儘可謂知追先報本之道矣 然抑有

大且重於是者 退隱公 積德貽基 家裕人昌 以逮于

子之身 則子當繩武其業 孝悌成於家 信義孚於衆

家聲益彰 則夫孰不曰退隱公之有後也 此余之所

申囑於子者 而若徒止於歲時齊宿瞻掃而已則實

非所以盡追先報本之道也 子其勉之哉

첨소재기(瞻掃齋記) 김병린(金柄璘)

주의 남쪽 이십리에 퇴촌리(退村里)가 있는데 안씨(安氏)의 집성촌이다. 대를 이어

그 터가 아름다우니 그 소문이 쇠락함이 없었다. 이는 퇴은처사(退隱處士) 휘(諱)

두철(斗喆)2)로 인함이다. 그는 일찍이 제물을 경영하는데 뜻을 품었는데 자못 세상

을 위함이 있는 듯하였다. 쇠락하는 세상에 태어나서도 남에게 손을 빌림이 없었다.

드디어 영달의 뜻을 버리고 가정에서 다스림을 베풀고 그것을 미루어 마을에 미치

게 하였으니 제물을 불려서 백성들의 어려움을 도왔고 학문을 진작시켜 후대의 수

재들을 인도하였다. 시속(時俗)이 크게 변한 뒤에도 마을 사람들이 송덕비를 세우

기에 이르렀다.

지금 공께서 돌아가신지 육십여년이 되었다. 무릇 사람들이 이곳 남면지방을 지날

때 공의 일을 이야기를 하지 않음이 없었다. 하루는 공의 현손(玄孫)인 승달(承達)

이 나를 찾아와 말하였다. “퇴은(退隱) 할아버지의 무덤은 전단산(栴檀山) 기슭의

상림촌(上林村) 뒤의 선영(先塋) 아래에 있으나 지금껏 제숙(齊宿)을 하는 재실이

없었습니다. 이는 실로 여러 대 동안 한탄하던 일입니다. 증조할아버지 이래로 솔과

오동나무를 가꾸어 지금까지 게을리 하지 않았으므로 지금 서까래와 두공과 동자기

둥이 각기 그 재목이 될 만합니다. 불초가 감히 선대의 뜻을 좇아서 재실을 경영하

였으니 한마디 말씀을 청합니다. 불초가 힘써 노력한 뜻을 이룰 수 있도록 해 주십

시오.” 라고 하였다.

내가 말하였다. “이 또한 아름답지 아니한가. 지금의 풍속을 돌아보면 크게 어그러

져서 세상 사람들의 자제들은 모두 새로운 사조에 몰려 달려가서 옛날 조부와 부친

의 일을 한 구석으로 내쳐두고 돌아보지도 않는다. 그대는 능히 이 일에 뜻을 두었

으니 참으로 선대를 추모하고 근본에 보답하는 도리를 안다고 할 것이다. 그러나

이보다 더 중요하고 큰 일이 있다. 그것은 퇴은공이 덕을 쌓아 그 기반을 닦아 준

것이다. 그 덕분에 집안이 넉넉하고 사람이 많아져서 그대에게 이르렀으니 그대는

또한 마땅히 그 가업을 이어가야 할 것이다.

효도와 공경으로 집안을 이루고 신의와 의리로 여러 집안을 기쁘게 하면 집안의 명

성이 더욱 빛날 것이다. 이리하면 누가 퇴은공에게 후손이 있다고 하지 않겠는가.

이것이 내가 그대에게 부탁하는 것이다. 만약 이 재실이 다만 제숙(齊宿)하고 조상

을 우러러는 것에 그친다면 선조를 추모하고 근본에 보답하는 도리는 다하지 못하

는 일이 될 것이다. 그대는 이것을 명심하여 노력하기 바라노라.”

🔹 안두철(安斗喆 1799-1876) : 조선후기 학자로 창원 퇴촌인(退村人)으로 호는 퇴은(退隱)이다.

절충장군첨지중추부사(折衷將軍僉知中樞府使) 안중현(安重玹)의 증손이다

安公 斗喆 頌德碑銘 捐社俸錢殖利置田舊倉雖廢新蓄猶全保一坊民 蠲役屢年片石不泐永世名傳

이 글은 조선시대 혹은 그 이후 한문 비문이나 만사(輓詞)로 보이며, 故人인 안공(安公) 두철(斗喆)을 애도하는 내용입니다. 전반적으로 그 인품과 업적, 생애의 특징을 찬양하면서도, 세속적인 영달을 추구하지 않았고 끝내 벼슬에 오르지 못한 안타까움을 담고 있습니다.

다음은 문장의 해석과 풀이입니다:

원문

挽安公 斗喆

英豪性氣露天眞 人物吾鄕第一人

容衆高風包善惡 治家大手老經綸

茅軒十世優承緖 枌社千金且救貧

猶有世間心未就 靑衫白首晩年春

해석

안공 두철(安公 斗喆)을 애도하며

英豪性氣露天眞

영웅스럽고 호방한 성품은 하늘의 참됨을 드러냈으며,

人物吾鄕第一人

인물로서는 우리 고향에서 으뜸가는 사람이었다.

容衆高風包善惡

많은 사람을 포용하는 높은 풍모는 선과 악을 아울렀고,

治家大手老經綸

집안을 다스림에 능한 큰 솜씨는 오래도록 경륜이 있었다.

茅軒十世優承緖

초가집이라도 10대에 걸쳐 훌륭히 가통(家統)을 이었으며,

枌社千金且救貧

향리에선 천금(千金)을 내놓아 가난한 이들을 구휼하였다.

猶有世間心未就

세속의 뜻도 있었으나 (벼슬에는) 이르지 못했고,

靑衫白首晩年春

푸른 소매의 선비로 백발이 되도록 벼슬길에 나아가지 못한 채, 만년에 봄을 맞이했다.

설명

- 斗喆은 인물의 이름이고, 安公은 "안씨 공"이라는 존칭입니다. '공(公)'은 예우를 나타내는 존칭입니다.

- 英豪性氣: 영웅적이고 호탕한 성격.

- 露天眞: 하늘의 참됨(진실한 본성)을 드러냄.

- 容衆高風: 많은 사람을 품을 수 있는 아량과 고결한 인품.

- 包善惡: 선과 악을 포용한다는 것은 도량이 넓음을 뜻합니다.

- 治家大手: 가정을 잘 다스리는 능력 있는 사람.

- 老經綸: 오랜 경륜과 지혜를 갖춘 사람.

- 茅軒: 초가집. 소박한 가정을 의미.

- 十世優承緖: 대대로 가문이 잘 이어졌다는 뜻.

- 枌社: 마을이나 고향, 혹은 향약 공동체.

- 千金且救貧: 천금을 아껴 가난한 이를 구함.

- 靑衫白首: 벼슬에 나아가지 못한 선비의 상징. 청색 도포를 입은 선비로서, 흰 머리가 되도록 관직에 오르지 못함.

- 晩年春: 만년에 찾아온 봄. 노년에 평온한 시기를 맞이함.